Fui a la feria del agricultor y la sentí a mi lado. No físicamente, como hace 17 años, cuando todos los sábados en la mañana teníamos una cita entre piñas, cebollas y tomates, pero sí sentí la presencia de su espíritu en la forma del viento que refrescaba el lugar.

La vi de nuevo. Con su cabellera rizada bajo el sol, acomodándose sus anteojos y sacando el “menudo” de su mullido monedero para pagarle al señor enjuto y de tez morena que semanalmente visitábamos para abastecernos de legumbres. “Vea, él es mi nieto guapo”, le presumía con una sonrisa de orgullo a todo aquel que se topara.

Por alguna razón, los días de feria son de los recuerdos que más atesoro de los gratos momentos que viví con ella y mi abuelo, en nuestra querida casa de Guadalupe. ¿O serán, más bien, los paseos vespertinos a la iglesia de San Antonio, las tardes de buñuelos y flan de piña, las siestas después del kínder, con chupón incluido –a escondidas de mi mamá- o los domingos de tertulia a la sombra del viejo árbol de San Miguel?

Tantas experiencias, tantas anécdotas junto a quien fuera más que una abuela, una segunda madre, un ángel de la guarda que me consintió como un hijo más y que hoy lo sigue haciendo desde el cielo, con el mismo cariño, afecto y ternura.

Juntos de nuevo

“Llegó la Mamilla, bravo, bravo”, apuesto que le dijo mi abuelo apenas la vio aquella tarde del pasado domingo 17 de febrero, cuando ella decidió irse al reencuentro de su amor eterno, quien, de seguro, la esperaba sonriente, aplaudiendo y sosteniendo el tradicional ramo de flores con que acostumbraba sorprenderla en ocasiones especiales.

“Llegó la Mamilla, bravo, bravo”, apuesto que le dijo mi abuelo apenas la vio aquella tarde del pasado domingo 17 de febrero, cuando ella decidió irse al reencuentro de su amor eterno, quien, de seguro, la esperaba sonriente, aplaudiendo y sosteniendo el tradicional ramo de flores con que acostumbraba sorprenderla en ocasiones especiales.

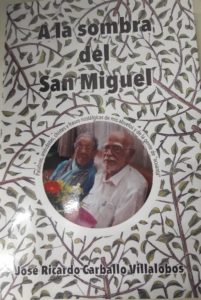

Si ahora ambos están juntos y felices cuidándonos desde el paraíso de los abuelitos buenos, ¿por qué nosotros, los que les sobrevivimos, deberíamos de estar tristes? Si yo los veo a diario en las estrellas, en mis más preciados sueños y en el libro que recién publiqué en su memoria: “A la sombra del San Miguel”. Mi papá hace lo propio con la lluvia y el viento, en los que ve transfigurados el amor de Papi y de Tita, respectivamente, en una hermosa analogía sobre el significado de la muerte que plasmó en una emotiva canción: “Madre te recordamos a cada instante. Fresca como la lluvia al amanecer”, reza una de sus estrofas.

Y así, cada uno la recuerda a su manera, en los días de viento, de lluvia o de sol. En los más duros como tempestades, dando su voz de consuelo, como hacía cada vez que me encontraba, desvelado y cansado, estudiando en la biblioteca, a altas horas de la noche. “Buenas noches Jose, estoy que clavo pico (me duermo)”, me decía antes de marcharse. O en los más felices, expresando en su mirada el orgullo de verme recién graduado. “Ay Jose, Dios me de vida de verlo a usted convertido en todo un profesional”, me expresó en más de una ocasión. Y el deseo se le concedió.

Rol de abuela y madre

Mucho de lo que soy y he logrado se lo debo a ella. Ya fuera con un consejo en el momento oportuno o una “jaladita” de orejas para enderezar el rumbo. En lo grande, hablándome de cómo se forjó un destino a punta de sacrificios y esfuerzos, o en lo pequeño, con detalles únicos, como dejándome un “puntalito” de torta de huevo con macarrones que me sabía a gloria cada vez que regresaba tarde de la universidad.

Hasta que sus capacidades se lo permitieron me chineó como lo hace una verdadera abuela. Lo hizo desde que era un niño e incluso muchos años después, cuando era ya todo un adulto y tuve la oportunidad de vivir con ellos por más de una década. Para ella nunca dejé de ser su chiquito, su adorado nieto; con el perdón de mis primos, su consentido, el que siempre estuvo ahí, acompañándola, riéndole sus chistes, comiendo sus deliciosos picadillos, buscándole sus objetos extraviados, sacándola del enredo…

Y ella, a cambio, me premió con su amor incondicional. Desempeñó con excelencia su rol de abuela –alcahuetear- y de madre –aleccionar-. Sin dejar de lado ese espíritu noble, amoroso, leal y sincero que, matizado con un sentido del humor único, la distinguió durante su longeva trayectoria.

Su última lección

Me quiso como un hijo y creo haberle correspondido. Así me lo dejó entrever en sus últimos días, cuando sin abrir los ojos, ya con sus capacidades físicas y cognitivas disminuidas, movía sin cesar su cabeza, reaccionando a mi voz y estrujando mi mano. Aunque ya no pudiera cocinarme, aunque ya no pudiera contarme las historias de su natal Naranjo, aunque ya no pudiera chinearme y más bien fuera yo el que la chineaba a ella, aprovechó el ocaso de su vida para demostrarme que no hace falta mediar palabra para expresar amor.

Me quiso como un hijo y creo haberle correspondido. Así me lo dejó entrever en sus últimos días, cuando sin abrir los ojos, ya con sus capacidades físicas y cognitivas disminuidas, movía sin cesar su cabeza, reaccionando a mi voz y estrujando mi mano. Aunque ya no pudiera cocinarme, aunque ya no pudiera contarme las historias de su natal Naranjo, aunque ya no pudiera chinearme y más bien fuera yo el que la chineaba a ella, aprovechó el ocaso de su vida para demostrarme que no hace falta mediar palabra para expresar amor.

Esa fue una de las últimas lecciones de quien llegué a bautizar como la “Reina de la Casa” (todos pasábamos pendientes de ella). Se fue sin dolor ni sufrimiento. Parafraseando a mi tío Chico, como una vela que se apaga poco a poco. Dios, necesitado de otro ángel de lujo, llamó al más hermoso para alegrar su morada celestial.

¿Qué si duele? Por supuesto. ¿Qué si la he llorado? Varias veces. ¿Qué si la extraño? A cada minuto. Sin embargo, conociéndola, sé que no nos quiere tristes, pues ella está feliz, gozando de la gloria eterna. Muchos sufren la muerte prematura e inesperada del ser querido, mientras que otros ni siquiera la llegan a conocer. En cambio, yo, afortunado que soy, la tuve con vida por más de un siglo. 100 años y cuatro meses, para ser exactos. ¡Una completa bendición! Pedir más sería ser egoísta y mal agradecido con la vida.

Alegre vivió y alegre la recordaremos. Espontánea, ocurrente, chistosa, atenta, extrovertida, amena, afable… Fue todo para mí, una confidente, amiga, mentora, líder y, por sobre todas las cosas, una de las mujeres que más he amado en mi vida y a quien le dedico estas líneas… y las lágrimas con que finalizo de escribirlas. ¡Vuela alto y libre, mi Tita!