Yo ni siquiera había nacido pero el solo hecho de saber que fui testigo de tan ilustre visita desde el vientre de mi madre es motivo suficiente para regocijarme y sentirme como uno más de los ticos que pudieron mirar, tocar o saludar a tan distinguido personaje que pisaba y besaba por primera vez esta bendita tierra.

Sin considerarme un católico estrictamente practicante, confieso que no pude evitar contagiarme de esa algarabía colectiva que, entre lágrimas, cánticos y oraciones, allá en Roma, en una atiborrada Plaza de San Pedro, aquí en San José, en una concurrida vigilia en el Estadio Nacional, y en el mundo entero, despertó el acto de beatificación del papa Juan Pablo II.

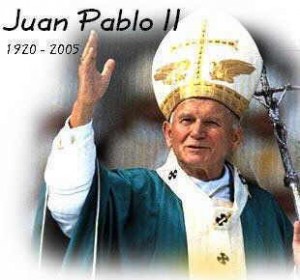

En mis primeros años no entendía bien quién era ese simpático señor de túnica blanca que viajaba por el mundo difundiendo el Evangelio, pero con el paso del tiempo, y de la mano de la formación que me inculcó mi abuela, pudo comprender que estaba frente a un grande de la historia de la Iglesia Católica, uno de los personajes más influyentes del siglo XX: el Papa Viajero, el Papa Caminante, el Papa de los Jóvenes, el Papa de todos.

De todas sus frases célebres que han pasado a la historia, producto de esos inigualables dotes de comunicador que le caracterizaban, recuerdo la inolvidable: “No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo”, una máxima espiritual, breve, concisa, edificante, que guía los corazones de millones de feligreses que lo siguen con incondicional devoción.

Carismático, humanista, solidario, líder innato, testimonio de los más altos valores, defensor de la verdad… sobran los calificativos para referirse a un gigante del cristianismo. Escribir sobre él no es fácil, no me siento digno de semejante privilegio pero su legado invaluable me obliga, aunque sea a través de estas humildes líneas, unirme al fervor universal que, seis años después de su muerte, sigue despertando en el mundo.

Recuerdo en mi adolescencia haberlo visto por televisión en una Jornada Mundial de Jóvenes. Tras unos instantes de escuchar su palabra siempre oportuna, su sabio consejo, su capacidad de identificación con la audiencia, quedé admirado del hombre que tenía al frente. Me sentí como uno más de los muchachos ahí presentes que con sus gestos de admiración, miradas de atención expectante y hasta risas, no perdían detalle del verbo fácil y aleccionador, en un claro español, de un auténtico hombre de Dios, que, pese a su avanzada edad y deteriorada salud, irradiaba una vitalidad y fuerza que más de un chiquillo se desearía.

Pero su fortaleza física no se compara con el vigor mental y espiritual que exhibió en no pocas ocasiones, aún en el ocaso de su vida. No sólo nos hablaba de amor al prójimo y de solidaridad, si no que lo demostraba, tendiendo lazos de amistad entre los países, construyendo puentes entre religiones antagónicas para el hombre pero iguales para Dios, y sobre todo, algo que siempre le admiré, su consecuencia entre el dicho y el hecho, reflejado, por ejemplo, en su capacidad para pedir perdón y perdonar, incluso hasta al mismo hombre que atentó contra su vida, a quien visitó en la cárcel, demostrando que en su corazón puro y noble no había espacio para el rencor.

El ejemplarizante mensaje de reconciliación que encerró un acto simple pero de profundo significado moral forma parte del vasto legado del hijo ejemplar de la nación polaca que días atrás fue elevado a la gloria de los altares. Hoy es un beato, mañana lo llamaremos con orgullo, San Juan Pablo II.

Qué lindo mi amor. Te felicito. Ya extrañaba tus artículos. Qué Dios y Juan Pablo te bendigan siempre,siempre.