Quise despedirlo al estilo Jalisco, pero se nos fue un domingo a las 6 de la mañana.

De no haber sido por eso, me habría dado por aventarme en el acto unos tequilas -como en su tema Borracho te recuerdo– para darle su último adiós.

A falta de un don Julio Reposado, decidí honrar su memoria de una forma más inocua y digerible en ayunas: escuchando y cantando sus mejores y más icónicos éxitos.

Algunos de mis preferidos –La Diferencia, Acá entre nos, Sublime mujer, De qué manera te olvido, Por tu maldito amor, Lástima que seas ajena-, resonaron a todo volumen en mi apartamento, durante ese día triste para la música latinoamericana.

Me desperté y me dormí escuchándolo, para deleite mío y de mis vecinos que, afortunadamente no se quejaron del escándalo y, con su silencio cómplice, se unieron a mí, en homenaje póstumo, a un ídolo que se nos acababa de adelantar.

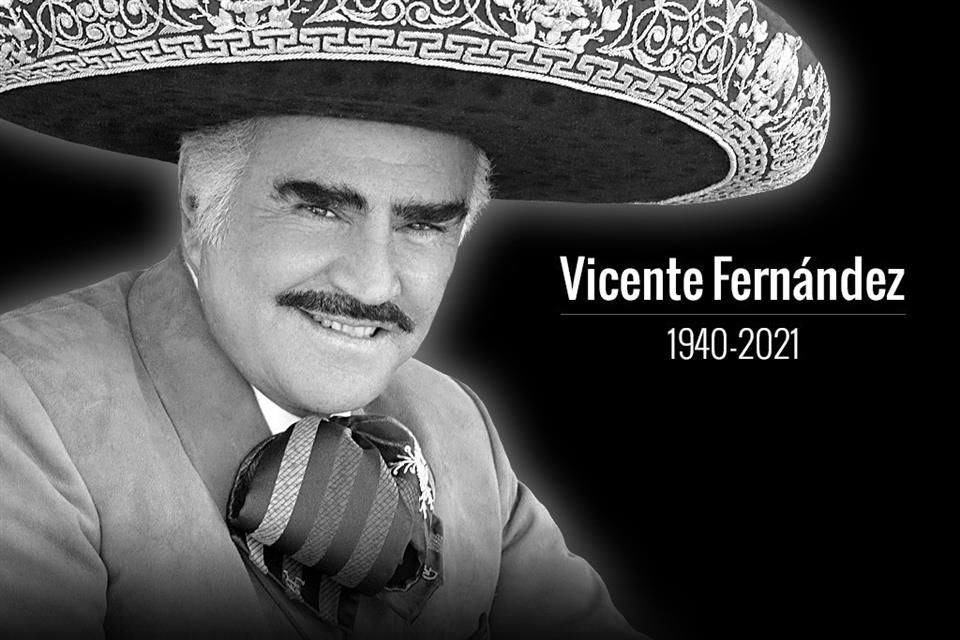

Era lo mínimo que podía hacer para despedir, a la distancia y como él se merecía, al cuarto gallo, al charro de Huentitán, al máximo exponente de la cultura ranchera, a ese gran señorón que fue y seguirá siendo, don Vicente Fernández.

Ay, mi querido Chente, ahora de qué manera te olvidamos…

Nunca lo conocí en persona, pero sí a través de su música: íntimo, cercano, cómplice. Como ese amigo que, sin importar el sentimiento que estés experimentando –alegría, despecho, tristeza, nostalgia- estaba ahí presente, dándote consuelo con cada sentida palabra salida de su portentosa voz de ranchero.

Como reza con propiedad su biografía, “su don para utilizar su voz para rogar, para vituperar, para exaltar y para desnudar el alma no tiene comparación”. Con sus profundos y apasionados versos nos hacía vibrar, extrañar, añorar, recordar o llorar un maldito amor.

Si no me creen, sobre todo quienes no están muy familiarizados con su música -aunque estoy seguro que todos, por cultura general, han escuchado o tarareado alguno de sus clásicos -, les recomiendo ver el video donde canta en vivo, Acá entre nos. El cierre lo interpreta a capela y es tal el poderío vocal del que hace gala que, prácticamente, se escucha igual con y sin micrófono, dejando atónitos y con la piel eriza a una emocionada concurrencia.

Si bien, en los últimos años, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa, aún se le veía entero, fuerte como un guayacán, capaz de retar a duelo a cualquiera, como lo hacía en las varias películas que protagonizó durante la llamada época de oro del cine mexicano.

El hombre que más nos amó

Así lo comprobé cuando tuve el honor de asistir, en el 2012, a su concierto de despedida, en el Estadio Nacional. Enfundado en su traje impecable de charro, pistola al cinto y sombrero, hizo un repaso, de casi tres horas, por su vasto repertorio musical, provocando el éxtasis total de un público que, rendido a sus pies, le gritaba y le aplaudía a rabiar.

Por más que supiera que el final se acercaba ya y que debía esperarlo serenamente –como en su pieza A mi manera-, aún se le veía feliz y lozano, pese a su pelo cano, en fuerte contraste con sus características cejas y bigotes poblados de negro azabache.

En un acto de complicidad y entrega total hacia una audiencia eufórica que completaba sus frases, el gran Chente cantó y complació hasta altas horas de la noche, derrochando garbo, prestancia y virilidad en cada nota interpretada por sus privilegiadas cuerdas vocales que calentaba a punta de shots, en el ínterin de cada tema.

Previo a su recital, se declaró admirador del público tico, al que admitió guardar un profuso cariño y, en sus propias palabras, pidió, como anticipando su despedida, nueve años más tarde, que lo recordaran, no como un artista más, sino como un querido familiar, como el hombre que más nos amó.

Aunque, en el fondo, no muy hondo, quienes le conocimos, ya sea en un concierto, en su rancho Tres Potrillos o escuchando sus canciones, sabemos perfectamente que, en vida, él fue mucho más que eso: actor, empresario, productor, padre, abuelo, y esposo de su adorada Cuca, de quien no se despegó ni del lecho de muerte, al compás de las notas de Volver, volver, interpretadas por su potrillo, Alejandro, en estricto cumplimiento de la última voluntad de su padre.

Una escena bella, profundamente conmovedora, que marcaba la despedida en tierra de un gigante y, a la vez, la elevación al plano de leyenda de una voz inmortal. Mientras su música viva, escuchándose en los palenques y escenarios del mundo, él nunca morirá. Su impronta permanecerá indeleble, como en la penca del maguey, en la mente y corazón de a los que nos siguen cantando las mañanitas, cada vuelta de calendario.

Montado en los lomos de un semental, él continuará asistiendo, como invitado de lujo, a las veladas románticas, a las fiestas, a los karaokes, por medio de las canciones más románticas e intensas que jamás hayamos escuchado.

¿Quién en sus momentos de mayor oscuridad y despecho, no cantó -y sufrió-, trago en mano y a todo pulmón, algunas de sus más desgarradoras estrofas? El que se cansó de rogar, el que respira por la herida, el que lamenta que ella sea ajena o el que está muriendo por una mujer. ¿Qué de raro tiene? Como él decía, los hombres (y las mujeres), también lloramos por un amor que vale más que mil costales de oro.

Acá entre nos, mi Chente, siempre te vamos a recordar y no te dejaremos de adorar.

Amante de México lindo y querido

Con él, no solo compartía el amor por el género ranchero, sino por toda la cultura que le rodeaba, producto de esos genes con aroma a campo que llevo en mi sangre, cortesía de mi ascendencia guanacasteca, cuyos gusto y aficiones –topes, corridas, bailes…- son muy afines a las tradiciones de ese México lindo y querido del que tanto se enorgullecía y que yo tanto admiro.

Lo recuerdo, como ayer, en las fiestas de mi pueblo, en Pozo Azul de Abangares, al sonar de la “Tragedia de un vaquero” o “La ley del monte”; en las noches de karaoke junto a mi papá, cantando Perdón –él como Vicente y yo como Alejandro – y en las noches de tragos con los compas brindando por las mujeres divinas.

Por más que a algunos les ardiera, su estilo directo, frontal y sin rodeos, representó a mucha honra al macho mexicano de pelo en pecho, seductor por excelencia, pícaro, galán, que se preciaba de sus encantos de charro alfa.

Le duela a quien le duela y aunque no lo comprendieran, ese era don Vicente Fernández. Sin trono ni reina, siempre hizo lo que quiso, incluso anticipar que el día de su despedida lo íbamos a llorar y llorar. Su palabra era su ley y ni siquiera la muerte pudo destronarlo.

Aunque físicamente ya no esté, él siempre estará dispuesto a volver, volver, volver. Porque fue, es y seguirá siendo el rey, el dueño absoluto y vitalicio de una corona –o sombrero- que a cualquier otro le quedará grande. ¡He dicho y salud!